??????? 截至2月24日24時,全省累計報告新冠肺炎確診病例1347例,累計出院805例,累計死亡7例。24日當天全省新增確診病例2例,為廣州市和東莞市各1例。新增出院33例,5例為重型病例治愈出院,28例為普通型或輕型病例治愈出院。新增死亡病例1例,為廣州市1例。無疑似病例。有1438名密切接觸者正在接受醫學觀察。

累計報告確診病例中,深圳市417例、廣州市346例、珠海市98例、東莞市97例、佛山市84例、中山市66例、惠州市62例、汕頭市25例、江門市23例、湛江市22例、肇慶市19例、梅州市16例、茂名市14例、陽江市14例、清遠市12例、韶關市10例、揭陽市8例、汕尾市5例、潮州市5例、河源市4例。男性662例,女性685例,年齡介于2月齡-90歲之間。

截至2月24日24時,在院的535例確診病例中,輕型54例,普通型434例,重型22例,危重型25例。新增死亡1例,82歲男性,因發生急性呼吸窘迫綜合征、多器官功能衰竭,經搶救無效死亡。

病例零增長還要多久才能真正放心?

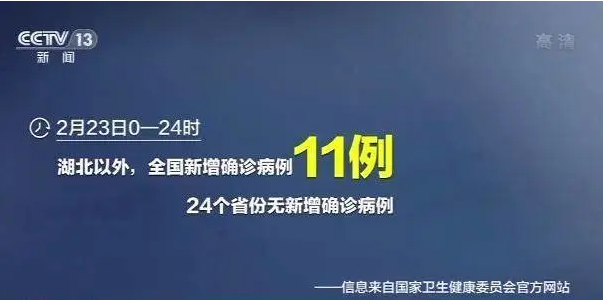

每天早上起來看疫情的數字已經成了幾乎太多中國人的一個習慣,24日早上,除湖北外前日全國新增確診病例只有11例,很多人可能感到輕松一點了。但一放松很有可能又出現反彈,那么11變成1需要什么條件,而11變成1000或者10000,又可能是什么樣的條件呢?

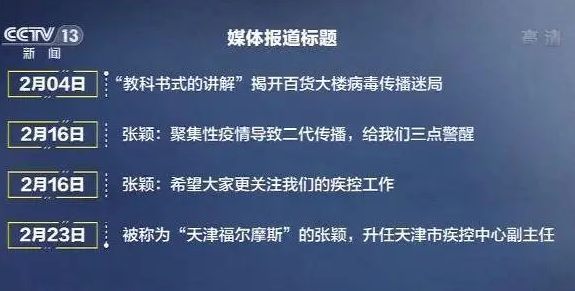

2月24日的《新聞1+1》,白巖松對話被稱為天津“福爾摩斯”的天津市疾控中心副主任張穎,2月4日,她曾把天津寶坻百貨大樓里5例看似沒有關聯的感染者、抽絲剝繭一般的用福爾摩斯探案的感覺,給大家講出了關聯,讓大家一下子覺得“真牛”!

Q:從流行病學發展角度來說,病例從11變成1000、10000需要什么條件?

A:在沒有任何的防護條件下,近距離跑到一些公共場所、人群比較聚集的地方,有可能就會出現在很短的時間內,從11例變成100例、1000例,甚至到10000例。舉個例子,最近我們的鄰居韓國,2月20日的時候累計報告病例數是82例,到24日累計的報告數是833例,也就是說在5天的時間里面翻了10倍。

可以推算一下,如果在完全沒有防護的條件下,大家很放松的到公共場所里、人多擁擠的地方,參加聚會、購物、去娛樂,那這11例在5天以后也就變成了110例,10天后變成了1100例,增長是相當快的。

Q:病例變多速度非常快,變少卻很艱難,為什么?

A:對,是這樣。因為它不單純是一個時間上能夠衡量的、簡單的問題。舉個天津的例子,從高峰到現在一個持續低峰的狀態,經歷了14天。而且這14天是在政府嚴格對病例隔離管控、對密切接觸者集中隔離管理,再到老百姓真的在家里面靜下來,才能夠取得現在這樣一個成績。14天說長不長,說短也不短,但是這里面所包含的背后很多措施和付出,那是非常的巨大的。

Q:各地都出現了突然開始“扎堆”,有什么提醒?什么時候我們才能真正放心?

A:非常擔心。因為這種人群的密集性,我本身是感同身受到了,寶坻區百貨大樓人群的聚集性造成了寶坻區病例數快速的增長。當看到新聞上面人們又開始放松了,確實有點擔心,擔心人們以為疫情就過去了,再一次聚集和掉以輕心,疫情會再次出現反彈。

在流行病學上,最后一個病例真正“清零”以后,要連續觀察兩個最長潛伏期。對新冠肺炎來說,最長潛伏期是14天,如果出現了零增長,一個省或者是一個地區零增長,要觀察兩個14天,也就是28天,28天以后真的沒有病例再報出來,這個時候就可以百分之百的放心了。

廣東:中小學3月2日、大學3月起開展線上教育

剛剛,廣東省教育廳下發《關于線上教育安排的通知》,明確全省中小學校3月2日起開展線上教育,學生不返校。學生返校時間,將視疫情防控情況,經科學研判后確定,提前向社會發布。

《通知》表示,根據當前疫情防控情況,為確保廣大師生生命安全和身體健康,嚴防疫情輸入校園,嚴防發生校園聚集性疫情,廣東大中小學開展線上教育。

其中,全省中小學校3月2日起開展線上教育,學生不返校。線上教育按照省級托底、區域統籌、學校實施的原則組織開展。高中階段由市級統籌,義務教育階段由各縣(市、區)統籌,各中小學校組織實施。省級托底線上教育資源將逐步推送。鼓勵各地各學校開發使用更有針對性的線上教育資源。

大專院校、中職學校3月份開展線上教育,學生不返校。線上教育由各學校組織實施。鼓勵各學校使用國家和省級在線開放課程平臺的課程資源,各教學指導委員會將為學校推薦課程選用清單、線上教育實施指南。

幼兒園、特殊教育學校不開展線上教育,學生不返校。幼兒園、特殊教育學校可通過信息推送等方式開展保教指導、康復訓練指導。

《通知》提醒,各地各學校要做好線上教育準備工作,統籌各類資源,協調各方力量,保障線上教育平穩開展,加強學生線上學習管理指導,做好通訊答疑、文娛活動、體育鍛煉、心理健康輔導等工作。嚴禁各級各類學校在學生返校前組織集中教學、實習實訓等聚集性活動,嚴禁培訓機構在學生返校前開展線下培訓活動。