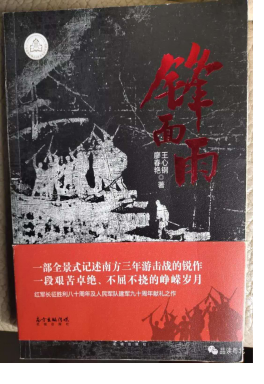

《鋒面雨》由作家王心鋼、廖春艷共同創作,講的是長征后南方的革命故事。有關紅軍長征的書很多,但多是記錄二萬五千里長征過程的,對于長征中留下的人卻關注較少。在強大的“清剿”力量面前,這些“留下的人”是不容易的,他們不僅要艱難地活下去,還要找到活下去的理由。

評論家溫阜敏表示,當他看到這部歷史與藝術交融而成的作品后,感觸頗多。作者善于把握天時地利人和條件,乘時代呼喚紅色文學的東風,選擇以本土為主的紅色題材填補空白,讓讀者了解革命的初心與踐行。同時,作品還整合了一系列的歷史文獻、回憶錄、傳記等,梳理了三年南方游擊戰爭的歷史脈絡,描繪出了一幅完整的南方革命的基因圖。

今天,讓我們來品讀《鋒面雨》第一章:堅守。

1

雖然入秋了,但中午過后的太陽還是很毒,白花花、明晃晃的,照得人眼睛都睜不開。這些平時養尊處優慣了的地主土豪們耷拉著腦袋,慢吞吞地走著,一個個都像霜打的茄子,顯得無精打采的。

曾紀財走快幾步,跑到押送隊伍的最前面,扯著嗓門喊著:“走快點,后面的跟上,不要想著逃跑。”看到這群平日里不可一世的土豪劣紳此時的熊樣,本來就一肚子委屈的曾紀財更加火大。“你們平日里欺行霸道,魚肉鄉里的威風哪兒去了?都給我走快點,如果太陽下山前走不到目的地,就把你們就地正法,我們也省事了。”

曾紀財話聲未落,突然頭上一陣飛機轟鳴聲由遠而近地傳來,還沒等曾進財他們反應過來是怎么回事,一顆炮彈便從天而降,正好落在押送隊伍里,只聽見“轟”的一聲,十幾個人應聲倒下,頓時被炸得血肉模糊。

這天是鎮上的圩日,路邊的商販和路上的行人被這突如其來的狀況嚇得四下逃竄,亂作一團,曾進財大喊:“是白狗子的飛機來轟炸了,趴下,快趴下!”說完他迅速滾到一處有遮擋的地方趴下隱蔽起來。

等白軍飛機走后,曾紀財和幾個負責押送這批土豪劣紳轉移的隊員站起來一看,傻眼了,原來那些沒被炸到的土豪劣紳腿腳好使的趁機鉆進混亂的人群中逃跑,早就沒了蹤影,剩下幾個嚇懵了的蹲在地上直打哆嗦。

“曾隊長,被押送的人都跑了一大半,我們現在怎么辦啊?”一個身材瘦小、灰頭土臉的隊員一邊拍著身上的土灰,一邊焦急地問曾紀財。

“你問我,我他媽問誰呢?”曾紀財指著那幾個臉色慘白的土豪劣紳大吼道:“把他們都給我綁起來,看他們還怎么跑?”

“瞧他們那樣子,都被白狗子的炮彈炸傻了,估計這會兒他們也自己姓啥都不知道了。”那個小隊員小聲地嘟嚷著,“就算放開他們,他們也跑不了啦,還用得著綁嗎?”

“叫你綁你就綁,怎么這么多廢話!”曾紀財窩了一肚子氣沒處撒。

副隊長陳鵬撿起掉在地上的帽子,拍了拍上面的灰塵,重新戴好,走到曾紀財的面前,遞給他一支煙,自己也點上一支,慢條斯理地說道:“哥,你火氣那么大干嘛呢。依我看,干脆把他們都放了,我們大家各自回家算了。”

“你小子胡說八道什么?”曾紀財立馬把嘴里的煙頭扔到地上,一腳踩滅了,一把抓住陳鵬的衣領提了起來,“把他們放了,我們怎么交差?”

陳鵬用力甩開曾紀財的手,整了整衣領,說道:“哥,你冷靜點行不行啊!你想想,只剩這么幾個人了,就算你把他們都安全押送到目的地,紅軍都走了,你向誰交差?到時指不定又會落下個什么罪名呢!”

曾紀財無奈地垂下手,低頭嘆了口氣。他知道,陳鵬說的是實話。這一年10月份第五次“反圍剿”失利后,紅軍隊伍就好像是突然消失了,他們到底上哪兒去了呢?曾紀財想,不管怎樣,我都要找到紅軍,找到黨組織。可是讓他沒想到的是,不久后一直跟著他的陳鵬也突然消失了。

2

第五次反“圍剿”戰役開始于1933年9月。當時,紅軍主力主要集中在黎川以南的東線,以對付陳誠的第三路軍;時任江西軍區負責人的陳毅受命兼任西方軍總指揮,負責指揮招攜、永豐前線作戰,指揮二十三師、警衛師、獨立二、三、四、十一、十三團及江西軍區各地方部隊,約有4500多人。江西軍區在閩贛一帶的各個省級軍區中是個大軍區,所轄地區達十余個縣,占中央蘇區的大部分,紅都瑞金即在其境內。可見這塊區域的戰略地位非同一般,而陳毅所面對的敵人,則是粵軍名將、國軍第六路軍總指揮薛岳,一個善戰難纏的家伙。

在這次與紅軍的對戰中,薛岳吸取前四次“圍剿”失敗的經驗教訓,一改過去急進直沖的打法,完全按照蔣介石專門請來的德國法西斯軍事顧問的新戰術,穩扎穩打,步步推進,推進后即筑碉堡,堡與堡之間,構成封鎖線,企圖使紅軍無路可走。如此形成了一個大包圍圈,把寧化、石城、寧都、興國和古龍岡等地,都劃在包圍圈內,他的主攻目標很明確——赤都瑞金。

面對強敵,陳毅立即下令紅軍警衛師首先占領沙溪北端高地,筑起碉堡,意欲阻止薛岳部前進。薛岳很是納悶,被陳毅這一戰術搞得有些摸不著頭腦:紅軍不是擅長打游擊戰嗎?怎么與國軍打起陣地戰來了?

殊不知,對于采用這種硬碰硬的戰術,陳毅也有點無可奈何。這次蔣介石調集百萬大軍圍剿各地蘇區,直接用于中央蘇區的達五十萬,而且“步步為營,堡壘推進”。反之在紅軍方面,熟悉軍事情況的毛澤東已受到王明等左傾路線領導者的排擠,離開紅軍,靠邊站了。而時任中共中央總負責人的博古卻一點也不懂軍事,全聽共產國際顧問李德的。

這個李德跟國民黨請來的軍事顧問一樣,也是個德國人,他來中國僅僅幾個月時間,根本不了解中共紅軍與國民黨軍力量懸殊這一實際情況,堅決反對毛澤東提出的游擊戰術,認為那是一種投降主義,從而采用一套完全不適合中國紅軍的戰法,提出“御敵于國門之外”的方針,企圖以陣地戰、正規戰在蘇區外制敵,堅守蘇區每一寸土地。因此,規定給陳毅他們的作戰方針只是陣地防御,步步設防,結果正好以己所短對敵所長。陳毅所作的一切努力仍然無法避免李德錯誤路線帶來的失利。

8月18日,老營盤戰事吃緊,陳毅視察完畢正準備離開前沿指揮所時,又遇敵機的轟炸掃射,他躲避不及,右胯骨被一塊彈片擊中,頓時血流如注,倒在土壕里。

擔架隊冒著槍林彈雨,把陳毅抬下前線,被緊急送到中央紅色醫院治療。醫生檢查發現,陳毅是粉碎性骨折,需要動手術才能把彈片取出。

由于戰事吃緊,中央紅色醫院被轉移到云石山下的一個小山村——朱坊村洋崗下里。住院部設在村里的祠堂里,醫院沒有發電機不能發電,無法拍X光片,陳毅的手術被擱置下來,這一拖就是一個多月。陳毅無法下地走路,雖然他時刻惦記著前線的戰況,但也只能躺在病床上干著急,聽窗外的知了叫個不停。

瑞金正值金秋時節,經過春的孕育夏的醞釀,秋的大山豐滿而斑斕,像打翻了畫家的顏色盒,赤橙黃綠青藍紫,層林盡染,正是最美的時候。然而,久臥病床的陳毅哪有心情賞景,他只覺得自己像是在風中搖曳的墻角那撮素雅的小雛菊,無論是否有人注意,一朵朵宿命般開放。這樣的盛開,只是一種生命的本能。

10月9日那天一早醒來,陽光柔和照在床頭,陳毅感覺到醫院動靜很大,吵吵鬧鬧。他探頭一看,醫生護士進進出出,在把醫療器械藥品全部裝箱,看樣子有行動要轉移。他讓妻子賴月明去找院長,但被告知說院長不在,其他人也不知道是不是有什么行動。

陳毅躺在床上動彈不得,對外面的事情一無所知,他正感到郁悶的時候,突然想到了一個人,或許他能幫到自己,這個人就是中央革命軍事委員會副主席周恩來。他馬上從床頭的抽屜里拿出紙和筆,趴在床上給周恩來寫了封信,叫警衛員趕緊騎馬送去梅坑村。周恩來是陳毅的老上級,陳毅在法國勤工儉學時就認識他,他自然不會看著陳毅飽受傷痛的折磨而坐視不理的。

瑞金縣梅坑村,是中共中央機關和紅軍總部所在地。正為主力部隊轉移的事忙得焦頭爛額的周恩來收到陳毅的信后,把額門一拍,暗責自己疏忽了,怎么把陳毅給忘了?他趕緊派人把軍委電臺的汽油發電機送到醫院,并令醫院趕緊安排,陳毅這才在第二天早上順利做完了手術,但由于匆忙,少許碎骨并未取干凈。

周恩來放心不下陳毅的腳傷,臨近中午的時候忙里偷閑,策馬前來醫院看望,他上前握著陳毅的雙手,說道:“陳毅同志,你還好吧?真對不住啊,因為我們工作的疏忽,讓你受苦了。”

陳毅見到周恩來很激動,同時也感覺到了局勢的緊張,因為一向愛整潔的周恩來居然都忙得沒時間收拾自己,胡子已經老長,都快把嘴巴完全遮掩起來了,臉色鐵青,眼睛里全是通紅的血絲,一看就是好長時間沒休息了。

陳毅抬起頭掙扎著想要坐起來,被周恩來阻止了:“你剛做完手術,不要起來,我抽空過來看看你,一會兒就要趕回梅坑去。”

“外面的情況怎么樣了?”陳毅雙唇發白,聲音沙啞。

“形勢非常嚴峻啊,我們經研究決定,中央機關11日黃昏時就要秘密行動,戰略轉移出去。”周恩來面色凝重。

陳毅一臉愕然:“這么說,第五次的‘反圍剿’算是宣告失敗了?”

“現在還不能下這個定論,畢竟我們的隊伍都還在。”周恩來看著陳毅纏著繃帶、還在滲著血的腳,有些憾意地說:“你因腿傷不能遠征,被中央留下了。你好好養傷吧,我已經交代他們一定要盡全力讓你早日康復。我還有個會議,得先走了。”

看著周思來轉身離去的背影,陳毅張開口還想說什么,又無奈地唉了口氣。身為江西軍區司令員兼政治委員竟然不知道紅軍要戰略轉移的消息,陳毅越想越不對勁。到了次日下午,他再也坐不住了,躺在擔架上忍著傷痛讓人抬著來到梅坑村找最高領導人討個說法。

中共中央總負責人博古見陳毅到來,立刻上前握手表示歉意,說因工作太忙,一直未能去看望。他臉色蒼白,話音有些弱,但仍端著架子解釋:“此次戰略轉移原本想抬著你一起走,但因你在江西搞了七八年,熟悉情況且有名望,在黨內軍內群眾中都活動得開,所以留下你負責軍事,協助項英同志工作。”他喋喋不休說了一大堆,給陳毅戴了不少高帽。

陳毅不愿意多談自己的傷,但心里窩著氣,心想是不是他不寫那封信,周恩來不去看他,中央就悄無聲息地走了,連招呼也不打一個?其實他知道自己留下來的真正原因是黨內宗派主義在作祟,自己因為反“王明路線”被一貶再貶,如今受傷正好是留下來的借口。其實對于他來說,留下來并不可怕,主力戰略轉移是鐵板釘鐵的事,總不能都走,總得要有人留下來堅持戰斗。只是對他們沒作充分準備就“偷偷”走了,心里有些窩火。

更令陳毅沒想到的是,他們竟然還把體弱有病的瞿秋白也留下了。

對瞿秋白的境遇,陳毅十分了解和同情。自三年前離開中共中央領導崗位之后,瞿秋白的安全失去了保障,曾四次避難于魯迅家中。盡管如此,他繼續用手中鋒利的筆,與國民黨反動派進行堅決的斗爭。魯迅被他的這種精神所感動,寫下了“人生得一知己足矣,斯世當以同懷視之”的聯句。后來上海實在呆不下去了。瞿秋白才于1934年3月來到了瑞金,出任蘇維埃政府教育人民委員。

主力紅軍走后,瞿秋白來醫院看陳毅。陳毅見到面色蒼白、嘴唇干裂的瞿秋白,很是詫異,問他怎么還在為什么不走?不等他回答,陳毅又道:“我的馬比你的好,你趕緊騎著去追上隊伍。我叫警衛員送你一程。”

瞿秋白擺擺手說:“既然組織安排,我是要留下來的。我的馬和馬夫都比徐特立徐老的好,我全送給他了。你還送馬給我干啥?”

陳毅不解:“我是因為腿受傷走不動啊,你怎么要留下來?”

瞿秋白苦笑說:“誰知道呢?大概因為我是錯誤路線的代表吧。”

陳毅覺得有點不公平,可想到自己也是過河的泥菩薩,只能嘆口氣道:“哎,你這樣的身子哪能打游擊?還是跟項英同志說說,趁早把你疏散轉移出去吧。”

“我并不懼怕吃苦,我怕的是我的革命理想與信念被誤解被扭曲。”瞿秋白有些悲憤地說:“送他們走時,我給他們留了一段話:‘你們走,我只能聽候命運擺布了,不知以后怎樣,我們還能相見嗎?如果不能相見,那就永別了。我一生雖然犯過錯誤,但對黨對革命還是忠心耿耿的,全黨同志有目共睹。祝你們前途順利,祝革命勝利成功,我無論怎樣遭遇,無論碰到怎樣逆境,此心可表天日。放心,任何時候我都不會背叛信仰的。’”說完便一陣猛咳。

讓陳毅沒想到的是,半年以后,瞿秋白真的用生命向世人證明了這點。

3

項英仍清晰地記得陳毅動完手術后,自己第一次到醫院來看他。那是1934年10月13日,黃葉飄飛,在瑞金梅坑一片金色的世界里送走最后一批主力紅軍離開蘇區后,項英馬不停蹄地到醫院來看陳毅。

陳毅剛做了手術才兩天,面容慘白,毫無血色,看起來十分虛弱,正一個人躺在床上,見項英進來掙扎著要起來。項英忙過來按住他:“別起來,躺著就行。我聽院長說你的手術還算比較成功,感覺怎么樣,還好吧?”

“死不了,馬克思還不讓我去報到呢。”陳毅并不愿意談自己的傷,望著項英問,“中央機關的人都走了嗎?他們給我們什么任務?”

項英說:“都走了。為了保密,基層地方的同志大部分還不知道。政府機關門照開事照辦,前線部隊還在四面阻擊敵人。”

“不要說基層地方的同志不知道,就連我也一直被蒙在鼓里,最后才知道呢。”陳毅顯得有些憤慨。

項英當然理解陳毅內心的不滿。當初,“最高三人團“決定讓他留下來時,他也感到愕然,沒有一點思想準備。

項英是1930年12月奉命從上海來到中央蘇區的。當時,中央決定成立中央蘇區中央局,由周恩來擔任書記,項英任副書記,但周恩來有事沒來,項英便暫時擔任代理書記、中華蘇維埃革命軍事委員會主席等職,負責蘇區的全面工作,毛澤東成了副手。

項英到蘇區正好碰上兩件大事,第一件是喜事,紅一方面軍取得第一次“反圍剿”勝利,抓到了國軍第十八師中將師長張輝瓚。毛澤東還賦詩一首:“萬木霜天紅爛漫,天兵怒氣沖霄漢。霧滿龍岡千嶂暗,齊聲喚,前頭捉了張輝瓚。”第二件是悲事,蘇區由于濫捕濫殺所謂的“AB團”成員,引起軍民強烈反彈,出現了震驚一時的“富田事件”。項英經過實際調查后不主張斗爭擴大化,將該事件只作內部矛盾處理,但后來的中央三人組到來后,全權處理此案,否決了他的做法,把這次事件定性為反革命事件加以嚴肅處理,項英也被冷落一邊。

這次主力紅軍戰略轉移,中央高層領導早已在六七月份就有討論,并秘密著手作準備,項英也參與了決策。當時無論從哪方面考慮,項英都該隨大隊伍走才對,更何況其他政治局委員都走了,為什么偏偏留下他呢?項英沒有任何思想準備。

博古看出了項英的不解,扶扶厚厚的眼鏡架,清了清嗓子說道:“項英同志,因為你具有黨政軍全面工作的經驗,組織觀念強,革命意志堅定,中央才決定把你留下來主持工作。主力部隊走了,但這里的紅旗不能倒。中央已決定在中央蘇區成立中央分局和中央軍區,以你為分局書記和司令員兼政委,全面負責領導蘇區的工作,責任重大啊。我們只是戰略轉移,很快會打回來的。”

當然,博古話中還有潛臺詞,不留你項英還能留誰?總不能把這領導權交給信不過的人啊?!博古是個執行力很強的人,他同樣需要找一個有“執行力”的人來掌舵,這樣才能確保蘇區這艘本來就已經沉浮不定的輪船不會偏離中央這座燈塔所指引的航行方向。

項英似乎理解了博古的苦衷,答應了,并問了一句:“還有哪些同志留下來?”

博古想了想說:“還有瞿秋白、陳毅、何叔衡和鄧子恢等。他們都可以協助你。”

項英聽了心里直打鼓,瞿秋白是書生,并且一身是病,陳毅正在醫院療傷,而何、鄧卻是老同志。中央把這一批老弱病殘者留下來,還真有點“甩包袱”之嫌,難怪很多同志想不通。更讓人擔憂的是,中央在做出戰略轉移前的一個月,才決定人事去留,并一直處于保密階段,這讓留下來的同志沒任何準備,難以開展工作。

周恩來見項英一臉疑慮,便輕輕咳了一下,補充說“我們留下了主力紅二十四師和江西、閩西的八個獨立團和其他一些地方部隊,共有一萬六千多人。為了加強軍事力量,還把擔任過紅軍司令部代總參謀長的龔楚、政治部副主任賀昌等留下,給你當助手。陳毅主要負責行政那邊,但他有軍事才能,必要時也可以協助你。”

顯然,他們知道項英不大熟悉軍事,故給他安排了這幾個富有作戰經驗的助手。項英是講原則之人,對此沒再表示異議,一切以大局為重。況且每個人的去留“最高三人團”顯然是早有安排的,多說也無用。

在醫院,項英給陳毅掖了掖被子,輕聲道:“按照中央的部署,中央分局的首要任務就是掩護中央和主力紅軍進行戰略轉移。我們要想方設法牽制敵人,在主力紅軍未到湖南前不能暴露戰略轉移的意圖,對外一定要保密。中革軍委已劃定瑞金、會昌、于都、寧都四個縣城之間的‘三角地區’,作為中央分局和中央軍區最基本的地區和最后堅守的陣地。沒有中央的命令,不能隨便放棄。”

陳毅正窩著一肚子委屈無處發泄,聽了這所謂的“戰略轉移”更是氣不打一處來,他覺得博古等人還沒意識到自己在第五次“反圍剿”中的錯誤指揮,失敗了還要找個如此冠冕堂皇的說法,他直率地表達了自己的意見:“第五次反‘圍剿’之所以失敗,紅軍為什么要轉移,就是因為洋顧問堅持要打陣地戰摔了大跟頭,中央蘇區從原來擁有二十多個縣現在壓縮到只有八個縣,主力紅軍也從原來的十四萬多人縮減成九萬多人。第五次反‘圍剿’失敗是不容否認的事實。失敗就是失敗,承認失敗還可以不失敗或少失敗些。失敗了硬是不承認那是十分危險的。”

對陳毅的一些看法,項英并不認可,考慮到他負傷在身,難免生出一些悲觀情緒,情有可原,所以不想和他爭辯,保持沉默。

陳毅看出了項英的不以為然,便堅定地表示:“我對革命從不悲觀失望!但是對那種不清醒地估計當前形勢,不承認反革命力量暫時強大,看不到革命低潮到來的錯誤認識,才叫人大失所望呢。承認失敗并不是悲觀失望,而是政治上堅強的表現。”他說到激動處,不禁猛烈地咳嗽起來。

項英連忙倒了點溫開水喂他喝下,讓他不要激動,有話慢慢說。他心想,或許陳毅說的有點道理,但對形勢的估量和斗爭的部署,自己和他是存在著原則分歧的。自己沒有這么悲觀,這失敗只是暫時的,只要主力紅軍突出重圍后能在湖南打上幾個大勝仗,建立新的根據地,被動局面定會改觀。當務之急,就是要讓政府機關正常辦公,部隊在前線繼續牽制敵人,別讓蔣介石過早知道主力紅軍的轉移意圖。

陳毅提醒項英說:“當前,蔣介石的兵力大大超過我們。蔣用一部分兵力去追堵主力紅軍,而以另一部分兵力留在這里專門對付我們。我們不能依賴紅軍主力,應當獨立自主,作堅持斗爭的打算。因此,要迅速把干部和部隊分散,開展廣泛靈活的游擊戰爭。”

陳毅見項英還在猶豫,便直白地說:“紅軍二十四師和游擊隊應立即分散到中央革命根據地各個縣去,作為游擊戰爭的骨干。這樣可以保存一批相當可觀的力量。高級干部如瞿秋白、陳正人、周以栗等都有病,還有一些不能走的知名人士,最好讓他們穿上便衣,到白區去隱蔽起來,堅持打游擊,他們是吃不消的。”

項英越聽越不對勁,這不是典型的“游擊主義”嗎?正想反駁陳毅,但想到他剛做完手術正在療養中,便換了話題,說:“陳毅同志,你還是好好療傷吧,先別急著出院。”

臨別,項英一再叮囑醫生,盡快治好陳毅同志的傷。

陳毅知道,項英并不愿聽自己的,同時又想到項英是第一把手,要如何帶領留在中央蘇區的部隊擺脫目前的困局,他自然會有自己的考慮。

4

10月22日,在轉移途中的中革軍委正式發來任命電,指示“中央軍區應從即日起宣布成立”,項英任司令員兼政委,龔楚任參謀長,賀昌任政治部主任。

這有點“姍姍來遲”的電報讓人迷惑不解,為什么陳毅沒有軍職?

陳毅感觸尤深,中央原本叫他留下來,就說為了讓他“負責軍事”的,現在卻不給他軍職,這究竟是何意?是怕他有軍職在身會喧賓奪主,影響項英的工作?

在梁氏宗祠里,項英召集留守的中共中央分局、中央政府辦事處和中央軍區的頭頭腦腦們開會,商討著如何貫徹落實中央精神,應對眼前險惡的形勢。

這是一座有著百年歷史的三進式的客家建筑,造型和結構非常講究,祠堂前小后大,層次分明,一進門便是天井,天晴的時候陽光從天井照射進來,整個祠堂就變得寬敞而明亮。祠堂頂端雕梁畫棟,飛禽走獸栩栩如生,只是由于年代久遠而失去了原有的色彩,兩扇大門也朱漆盡落,呈現出松木本來的厚重氣息。祠堂門口蹲著一公一母兩只石獅子,公獅子少了一只左眼,母獅子的右腳則殘缺了兩只腳趾,使得原本肅穆的祠堂顯得有些令人扼腕的蒼涼。

天空下起了入秋以來的第一場雨,雨水落入天井,吧嗒吧嗒地打在檐階上。

項英站在宗祠上首的神臺位置上,鏗鏘有力地說道:“萬惡的國民黨匪軍,白狗子蔣介石的血爪,已經侵入到我們的蘇區來了!在今天,敵先鋒營已攻占紅色首都瑞金,將飄揚著的那面中華蘇維埃共和國國旗砍倒。戰爭形勢已經進入了最緊張的狀態……發展游擊戰爭是我們中央蘇區整個黨與蘇維埃目前最中心的任務!”

他頓了一下,堅決地說:“正是在這一危急時刻,我們更要意志堅定,與敵人周旋到底。我決定發布‘死亡或者勝利’的戰斗動員令,命令留守紅軍四面防堵,堅決保衛中央蘇區的每一寸土地。”

為嚴格保守紅軍主力突圍的秘密,蒙蔽敵人、遲滯敵人的行動,項英再三要求留在蘇區的人員像平常一樣活動,“門照開,報照出,仗照打”。

當時留下的紅軍和游擊隊,連同政府機關、傷病員,共約三萬人。看起來人數不少,而有槍的少,半數手持大刀梭鏢,傷病員還需要別人保護和照顧。

軍區參謀長龔楚憂心重重,說:“部隊留下來的給養只能維持一個多月,如此打消耗仗,利少弊多。”

項英始終保持著樂觀的態度:“主力紅軍僅僅是作短暫的戰略轉移,他們很快就會打回來。我們留守的任務,就是既要吸引住敵人,又要抵擋住敵人,拼死也要保住這塊根據地!”

會后,項英到駐地一間平房宿舍找到分局宣傳部長瞿秋白。

瞿秋白患有嚴重的肺病,臉色發黃,還有些浮腫,正在自己動手煮稀飯煮雞蛋。柴草很濕,弄得滿屋是煙,他不斷地咳嗆著。

項英很擔心瞿秋白的身體,可是形勢逼人,只寒暄幾句后便說明來意,希望瞿秋白主編的《紅色中華》要照常編輯、出版、發行,并且報紙的版式、欄目、出版周期等一切照舊,別讓敵人看出破綻來。

瞿秋白咳了幾聲,表態說:“這沒問題,雖然編輯部的年輕人大都走了,但只要我不倒下,《紅色中華》就不會停刊。有事的話我還可以和劉伯堅同志商量。”

項英一聽“劉伯堅”三個字,心里“咯噔”一下。

劉伯堅曾在法國勤工儉學和到蘇聯學習過,奉命曾到馮玉祥身邊擔任西北軍總政治部部長,做了不少統戰工作;后來參與策劃寧都起義,并任紅軍五軍團政治部主任。時下任贛南軍區政治部主任。劉伯堅和葉劍英是紅軍大學的同事。葉劍英長征路過于都時,劉伯堅為他餞行。兩位戰友對酒暢敘,訴說衷腸,心情非常沉痛。“我留在贛南沒有什么作用,還是跟著走吧!”劉伯堅淚流滿面,哽咽著央求道,但葉劍英說了不算,不過他立即向博古反映了劉伯堅的這一要求,并正式把劉伯堅的要求向軍委作了匯報,提議讓他隨隊長征。但博古對劉伯堅并沒有好感,覺得他是同情毛澤東的人,因而沒有批準。

項英問:“劉伯堅留下來后,思想狀態怎么樣?還好吧?”

瞿秋白坦然說:“放心,都是中共黨員,會為大局著想的,沒有什么放不下的。他這段時間為紅軍順利渡過于都河忙前忙后,忙得病倒了。”

“這就好,這就好,你們要多保重身體,有你們在我踏實許多。”項英由衷地說。

瞿秋白果然是意志力堅定的人,說到做到。他來到會昌白鶴,不顧咳血疲憊,仍然一身幾用,自寫自編自刻,夜以繼日地工作,堅持《紅色中華》每周出版兩至三期,仍保持幾千份印數,以迷惑敵人的視聽。

10月底,中央分局和中央政府辦事處從瑞金梅坑遷到于都境內。中央分局駐龍泉村,陳毅和中央政府辦事處住在石含村的祠堂里。陳毅是抬著去的,住廂房里間。

為了消腫,他的右腳吊高地躺著。項英對陳毅的傷情非常關心,一再交代醫護人員好好照顧,用好藥。可是陳毅面對著越來越嚴峻的形勢,怎能“安心養傷”?!

陳毅能夠下床時,便拄著拐棍四處走動。他走遍政府各部門,看到留下的機關為了保守中央和主力轉移的機密,到11月中旬還保持著黨和政府各部門原有的名稱和系統,各謀其政,既分散力量又不適應游擊戰爭環境。

機關中的女同志和領導干部親屬,被批準隨中共中央機關長征的只有蔡暢、鄧穎超、賀子珍、康克清等31人,絕大多數留在了中央革命根據地,其中有毛澤東與賀子珍的三歲兒子小毛,賀子珍的父母賀煥文、溫吐秀,毛澤覃的妻子賀怡,陸定一的妻子唐義貞,傅連璋的妻子劉賜福。至于項英、陳毅、梁柏臺等人的妻子,當然都留了下來。

眼看一場大風暴即將來臨,陳毅想瑞金是赤色首都,目標最大,敵人搜剿嚴,這些親屬留在瑞金一帶是不合適的。他就設法動員安排她們疏散到瑞金以外的地區去。但她們大多數不愿離開機關部隊,“死也要和大家死在一起”。

陳毅心急如焚,這樣下去怎么得了?他決定首先動員自己妻子賴月明回她的老家興國縣去做地下工作。

1932年,李富春蔡暢夫婦給陳毅介紹了十八歲的興國女紅軍賴月明,于重陽佳節洞房花燭。陳毅當時是江西軍區司令兼政委,指揮6個獨立師和所有地方武裝,卻居然沒錢結婚,還是賴月明借了20塊錢,擺了八桌宴席。二人婚后情深意重,但陳毅大部分時間在前線,聚少離多,沒有子女。陳毅到瑞金休養,組織上才把賴月明從江西省少共兒童局調來照顧丈夫。

賴月明聽到丈夫要她帶頭疏散,堅決不干,說:“我走后誰來照顧你?”

“我自己照顧自己。”陳毅不想拖累妻子。

“你不要我就打死我好了,反正我是你的人。”想到此一去兇多吉少,生離死別,賴月明抓起手槍,塞給陳毅,

陳毅奪下槍,一把抱住她:“你是我陳毅的女人,更要服從大局,否則其他人的家屬都有留下的理由。”二人含淚分別……

其他人見最需要別人照顧的陳毅都把妻子送走了,也不再好說什么,各自做著疏散的準備。

此時,陳毅考慮的是如何把毛澤覃的妻子賀怡、毛澤東與賀子珍的兒子小毛、賀子珍的父母等送走。因為在國民黨心里,毛澤東是他們最大的心頭之患,湖南軍閥何健不僅把毛澤東的原配楊開慧給殺了,甚至派人到韶山去挖毛澤東的祖墳。

陳毅找到毛澤覃夫婦說:“澤覃,你將率部轉戰閩贛邊界,而賀怡懷有身孕不能隨你行動,我通過贛南省總工會的王賢選安排了3條裝載鎢砂和大米的船,由賀怡攜父母化裝疏散到贛州,趁敵人包圍圈未完全形成前,趕快走,否則就來不及了。”

毛澤覃夫婦感激陳毅的安排,當即答應了。這次轉移有很大的冒險性,他們決定暫把侄子毛毛寄放在當地的老鄉家中。毛澤東給這個小名毛毛的兒子取名毛岸紅,是賀子珍1932年冬在長汀生下的,后來再也找不見了。

秋雨綿綿,野草萋萋。毛澤覃把賀怡與岳父母三人護送到會昌縣白鵝洲碼頭,乘船到贛州。誰想到碼頭一別,竟是他們夫妻的永訣!

掃一掃,關注廣東殘聯微信