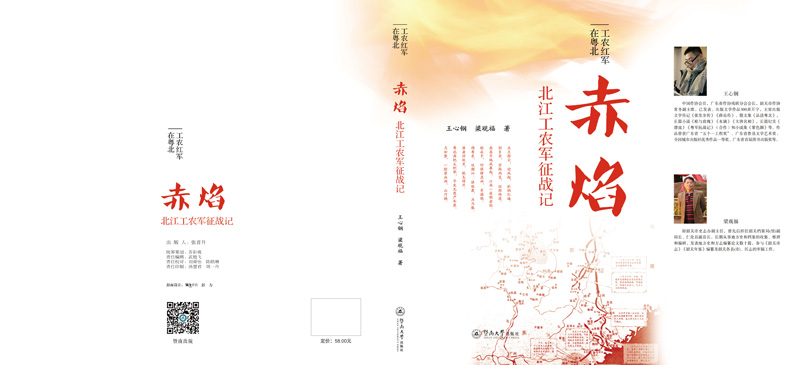

2016年起,作家王心鋼和韶關本地黨史專家梁觀福開始籌備創作長篇紀實《赤焰》。他們對北江工農軍的歷史進行集中學習與研究。作為一支地方武裝的北江工農軍,在中國革命危急關頭,參加了中國共產黨領導的南昌起義、廣州起義、湘南起義,這在中國革命史上是罕見的,其征戰史亦可歌可泣。許多工農軍英雄拋頭顱、灑熱血,將火熱的青春獻給了革命和人民,值得敬仰。《赤焰》把講述時間放在1927年4月上海“四一二”反革命事件前后,直到1928年4月“朱毛紅軍”會師,并重點介紹了周其鑒等革命烈士的背后故事。故事分為三大塊:

一是北江工農軍是如何建立的,為什么要北上武漢,其中發生了什么;

二是北江工農軍是如何參加南昌起義的,又是如何隨軍南下的,經歷了哪些戰斗;

三是南昌起義失敗后,這些農軍戰士如何回鄉重樹義旗,組織暴動,最后隨朱德部隊參加湘南暴動,會師井岡山。

今天,讓我們來品讀《赤焰》尾聲:走上井岡。

再說,朱德率部返回宜章后,中共郴縣縣委書記夏明震派人送來一封信,請朱德部隊支援他們在郴縣舉行暴動。

夏明震正是去年5月幫助過北江農軍北上的那位縣委書記,朱德滿口答應。

2月4日,朱德率領工農軍開到宜章郴州之間的良田鎮,消滅了湖南軍閥何鍵剛剛建立的兩個營。駐守在郴州城里何鍵的部隊聞之,棄城而逃。當晚,朱德率部開進了郴州。

5日,朱德、陳毅參加了郴縣縣委擴大會議,決定以郴縣農民自衛軍和工人糾察隊合編為工農革命軍第七師,由鄧允庭任師長。

10日,朱德率領工農革命軍第一師主力離開郴州繼續北上,向耒陽挺進。陳毅留守郴州,準備向東北側擊永興縣。

16日凌晨,朱德部隊順利地攻下了耒陽城。當日,耒陽召開了縣委擴大會,決定成立各級蘇維埃政府。朱德根據上級指示精神,在耒陽組建了工農革命軍第四師,由鄺鄘任師長,鄧宗海任黨代表。同時,還建立了各區的獨立團、縣赤衛團和鄉赤衛隊,以及少先隊等。

19日,朱德率工農革命軍攻克永興城。成立了永興縣蘇維埃政府,并組建了永興紅色警衛團,由尹子韶任團長,黃克誠任黨代表。

緊接著,朱德又率部隊到安仁,殲滅敵軍一個連。相繼,資興、桂陽等縣相繼舉行起義,建立了蘇維埃政府。

在不足三個月的時間里,在湘南各地中共黨組織和農軍的配合下,朱德率部先后占領了郴州、永興、資興、耒陽等縣。在桂陽、桂東、常寧、汝城、安仁、衡陽的大部分地區,也紛紛舉行了武裝起義,革命風暴遍及20多個縣,100余萬人口,從而形成了湘南起義的高潮,有宜章等七個縣相繼建立了蘇維埃政權,湘南蘇維埃政府也建立起來,標志著整個湘南暴動取得了重大的勝利。

3月初,粵、桂、湘三省之間的軍閥混戰結束,他們勾結起來鎮壓湘南暴動,從南、北、西三面對湘南地區實行聯合“會剿”。

面對這種情況,受“左”傾盲動思想影響的湘南特委,為打破軍閥的會剿和粉碎地主豪紳的破壞陰謀,實行“左”的燒殺政策,斷送了湘南暴動的大好形勢。對此,朱德后來在《從南昌起義到上井岡山》一文中回憶說:湘南暴動時,“如果政策路線對頭,是有可能繼續擴大勝利,有條件在某些地方穩得住腳的。但是由于當時‘左’傾盲動路線,脫離了群眾,孤立了自己,使革命力量在暴動之后不久,不得不退出了湘南。”

在這十分嚴峻的形勢下,朱德當機立斷,為保存革命力量,避免在不利條件下同敵人決戰,決定率主力部隊退出湘南,向江西井岡山地區轉移。

4月28日,寧岡礱市,朱德、陳毅、王爾琢等人站在龍江書院門前翹首盼望,毛澤東率領著井岡山的隊伍急匆匆地奔來。

快到書院門口,毛澤東加快了腳步,而朱德等人也快步迎了上去,兩雙手終于緊緊地握在了一塊,久久不愿放下。

“潤之兄,終于等到你了!”

“玉階兄,久聞大名,今天有幸見面,歡迎,歡迎。”

艷陽當空,和煦的陽光灑在大地上,給這兩位偉人涂上了一層金色的光芒。

在朱德率領的上井岡山隊伍中,就有北江工農軍和樂昌農軍,他們后來被編入新成立的第二十九團。新成立的中國工農革命軍第四軍,其組織序列如下:

中國工農革命軍第四軍(下轄兩個師,1928年5月改為中國工農紅軍第四軍)

軍長:朱德黨代表:毛澤東參謀長:王爾琢政治部主任:陳毅

第十師(原朱德部隊)

師長:朱德(兼)黨代表:宛希先

二十八團團長:王爾琢(兼)黨代表:何長工參謀長:王展程

二十九團團長:胡少海黨代表:樂民

三十團團長:劉之墾

第十一師(原毛澤東部隊)

師長:毛澤東(兼)黨代表:何挺穎

三十一團團長:張子清黨代表:何挺穎(兼)

三十二團團長:袁文才副團長:王佐黨代表:陳東日

三十三團團長:鄧允庭黨代表:鄺朱權

中國工農革命軍第四軍的建立,標志著中國革命走向勝利的新開端,走出了一條適合中國國情的農村包圍城市最后奪取勝利的正確之路。建軍大業從此開始。

遠方,一道道閃電在撕破黑重的鐵幕。

故事到這里,本該結束,但有一句話說得好,歷史是當下創造的,卻是后人書寫的。筆者在整理、撰寫這段九十年前的血火史時,也有幸看到書中人物的不同結局,姑且作個小結,分享給列位看官。

北江工農軍是中國共產黨早期歷史的一部分,其組成人員都是一個個鮮活的個體。他們雖出身不同,受教育程度有差異,但抱持同一信仰,并為此前仆后繼。在“長夜難眠赤縣天,百年魔怪舞翩躚,人民五億不團圓”(毛澤東詩)的漫長歲月中,不少人一個個倒下了,并沒有看到“一唱雄雞天下白,萬方樂奏有于闐”的日子。如果要羅列他們的名字,那便是長長的一串:彭湃,阮嘯仙,周其鑒,朱云卿,宋華,歐日章,梁展如,卓慶堅,甄博亞,賴松柏,賴德林,胡少海,王爾琢,蔡卓民,李載基,李翠基,李光中,李家泉,楊高林,李業,戚錦,劉清……

他們中藏龍臥虎,有諸多優秀分子。如北江農軍學校負責人、工農軍參謀長朱云卿。

朱云卿并未隨北江工農軍參加南昌起義,而是留在武漢任農政訓練班主任。1927年9月,參加秋收起義后上了井岡山。1928年夏,出任紅四軍三十一團團長,取得草坳、龍源口大捷。1928年8月下旬,他和三十一團黨代表何挺穎率三十一團留守井岡山,取得黃洋界保衛戰的勝利。1931年1月15日,蘇區中央局和中央革命軍事委員會成立。項英為代書記和軍委主席,毛澤東、朱德為副主席。朱云卿為總參謀部部長(總參謀長),成為我軍第一位總參謀長。他主持編寫了關于游擊戰十條原則的通令,提出擾敵、堵敵、截敵等方法,豐富了紅軍游擊戰的基本原則。同年5月,在第二次反“圍剿”中,紅軍橫掃300余公里,朱云卿英勇負傷,在醫院中不幸被國民黨特務暗殺,犧牲時年僅24歲。

在這支工農軍隊伍中,也有不少同志(如李甫、盧克平等)堅持到勝利,看到了新中國的建立。仁化籍的譚甫仁,在參加南昌起義時還是普通士兵。后來,他參加了長征、抗戰、解放戰爭,一路建功立業,被授予共和國開國中將,官至昆明軍區政委,成為北江工農軍培養出來的最優秀的一員……

大浪淘沙,這些人物在歷史長河中呈現的不同結局,都給后來者諸多啟迪。對于北江工農軍的征戰史,筆者想以清代詩人郎若伊贊美楊家將的一節古詩作結:

少年馳獵志虹霓,橫刀叱咤日色陵。

擁旌一怒千軍駭,瞋目三關萬馬嘶。

掃一掃,關注廣東殘聯微信